Ende des staatlichen Branntweinmonopols

Bis zur Gesetzesänderung genossen nur Kleinbrenner in Süddeutschland Brennrechte. Gerade dort hat die Schnapsbrennerei in Deutschland eine lange Tradition. Für viele Landwirte - insbesondere in abgelegenen Regionen - stellt der Schnaps eine wichtige Einkommensquelle dar.

Während des Monopols konnten Brenner, die über ein eigenes Brennrecht verfügten, jährlich bis zu 300 Liter Alkohol an den Staat liefern. Für sogenannte "Stoffbesitzer" dagegen - Landwirte ohne eigenes Brennrecht - galt eine Obergrenze von 50 Litern. Für jeden abgelieferten Liter erhielten sie von der Bundesmonopolverwaltung einen garantierten Preis von 3,50 Euro.

Der Staat verkaufte den so eingekauften Branntwein als Industriealkohol zu den gängigen Marktpreisen weiter. Demnach handelte es sich bei dem Geschäft um eine Verteilung staatlicher Gelder. Diese sollte dazu dienen, die rund 550 landwirtschaftlichen Brennereien zu unterstützen, die ihre Spirituosen aus dem selbst angebauten Obst, Kartoffeln oder Getreide gewannen.

Mit dem Ende des Branntweinmonopols nahm auch das Subventionsgeschäft ein Ende. Landwirte in ganz Deutschland haben nun die Möglichkeit, ihre eigenen Spirituosen zu brennen. Das neue Branntweinsteuerrecht sieht ein Schnapsbrennen unter Abfindung und damit eine Steuervergünstigung vor, die in der Gesetzgebung zur Verbrauchsteuer einzigartig ist.

Die vielen Kleinbrenner, die vorrangig immer noch in Süddeutschland zu finden sind, sind daher seit 2018 auf Direktvermarktung angewiesen und müssen dem Wettbewerb standhalten. Viele Landwirte, die das Brennen als Nebenerwerb betreiben und finanziell davon abhängig sind, sind dazu übergegangen, die selbst gebrannten Schnäpse durch Hofverkäufe an den Mann und an die Frau zu bringen. Auf diesem Weg lassen sich gute Umsätze erzielen.

Allerdings besteht die Schwierigkeit, dass das Einfuhrverbot für Billigalkohole aus anderen EU-Staaten in Deutschland in den 1970ern ausgesetzt wurde. Der Grund: Es widerspricht dem Wettbewerbsgrundsatz. Das Problem: In anderen EU-Ländern werden Alkohole vorrangig aus Zuckerrüben hergestellt, die besonders günstig sind. Produkte, die aus heimischem Obst, Getreide und Kartoffeln hergestellt werden, liegen also preislich deutlich höher.

Verbot für pauschales Schnapsbrennen

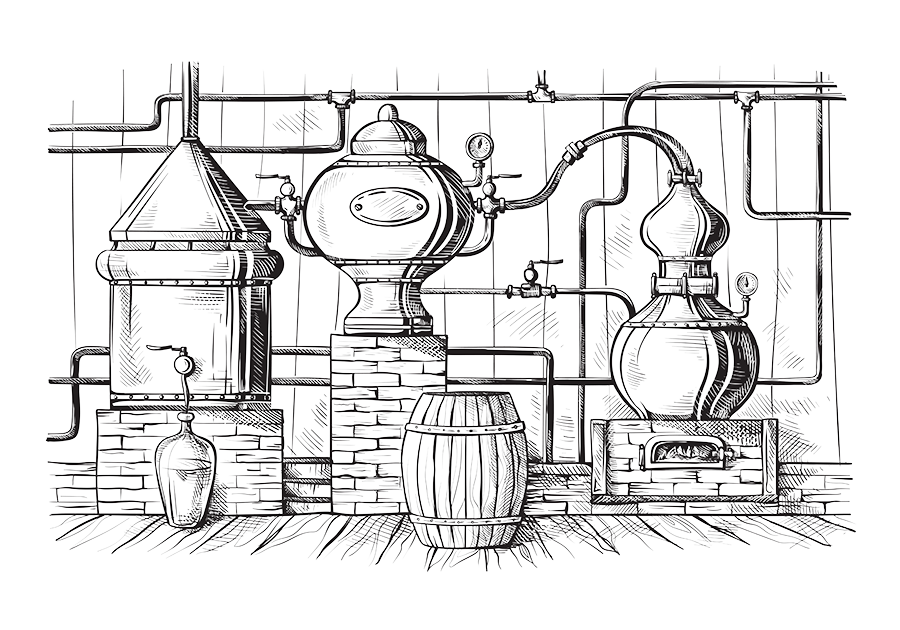

Darüber hinaus sieht die Gesetzesänderung von 2018 vor, dass Privatpersonen nur noch eingeschränkt Schnaps brennen dürfen. Schnaps selbst zu brennen beziehungsweise ein "pauschales" Schnapsbrennen sind also verboten. Bis zum Inkrafttreten des Alkoholsteuergesetzes war dies im kleinen Rahmen möglich. Zudem dürfen keine alten Destilliergeräte mehr verwendeten werden - beziehungsweise sind bei deren Einsatz bestimmte Auflagen zu erfüllen. So ist der Einsatz von Destilliergeräten mit einem Fassungsvermögen von weniger als 500 Millilitern seit 2018 untersagt.

Gemäß Alkoholsteuergesetz dürfen Privatpersonen also nicht mehr selbst hochprozentige alkoholische Getränke herstellen. Sie haben aber die Möglichkeit, Obst aus eigenem Anbau in einer sogenannten Abfindungsbrennerei zu Schnaps zu verarbeiten. Bei einer Abfindungsbrennerei handelt es sich um Orte, an denen Alkohol aus Obst gewonnen und gereinigt werden darf.

Hierfür ist eine Brennerlaubnis nötig, die man beim Hauptzollamt beantragen muss. Auf diese Weise darf man bis zu 50 Liter reinen Alkohol herstellen. Die Erlaubnis, eine eigene Brennerei zu betreiben (Brennerlaubnis), erhalten allerdings nur Personen, die nachweisen können, dass eine wirtschaftliche Notwendigkeit vorliegt. Beispielsweise müssen sie beweisen, dass so viel destillierbares Material (z.B. Obst) anfällt, dass das genehmigte Kontingent von 50 Litern pro Jahr voraussichtlich ausgeschöpft werden wird. Die Brennerlaubnis erhalten daher in erster Linie Obstbauern.

Und was gilt für reine Stoffbesitzer? Sogenannte Stoffbesitzer haben in bestimmten süddeutschen Bezirken die Möglichkeit, ihr Obst in einer fremden Abfindungsbrennerei zu verarbeiten. Welche Brennereien in der Nähe des eigenen Wohnsitzes dafür in Frage kommen, findet man beim Hauptzollamt heraus.

Ebenfalls gut zu wissen ist, dass für Abfindungsbrennereien - insbesondere in Süd- und Südwestdeutschland - regionale Kontingente gelten. Landwirte haben also nur die Chance, eine Brennerlaubnis zu erhalten, wenn das Kontingent in ihrer Region noch nicht ausgeschöpft ist. Fremde Abfindungsbrennereien dürfen genutzt werden, wenn eine vorherige Anmeldung stattgefunden hat.

Wird die Erlaubnis durch das Zollamt erteilt, müssen die Schnapserzeuger eine Alkoholsteuer entrichten. Diese beträgt pro Hektoliter reinen Alkohols 1.303 Euro. Alternativ können sie den destillierten Alkohol gegen ein Übernahmegeld an die zuständige Bundesverwaltung abgeben.

Als Privatperson legal Schnaps brennen

Um als Privatperson legal brennen zu können, sind einige bürokratische Schritte notwendig. So ist zuerst eine sogenannte Abfindungsanmeldung auszufüllen, die an das Hauptzollamt in Stuttgart geht. Die Anmeldung kann sowohl auf Papier als auch elektronisch erfolgen. Wichtig ist, dass sie dem Zollamt mindestens fünf Tage vor Betriebsbeginn vorliegen muss.

Anschließend ist die Entscheidung der Behörde abzuwarten, ob die Nutzung der Fremdbrennerei genehmigt wird. Wer einen positiven Bescheid erhält, muss von da an die Pflichten eines Schnapsbrenners erfüllen, hat aber auch dessen Rechte. Das beinhaltet unter anderem, dass er auf seinen Selbstgebrannten die Alkoholsteuer entrichten muss.

Wichtig: In Deutschland ist Schwarzbrennen eine Straftat. Personen, die illegal Schnaps brennen, machen sich nicht nur wegen illegaler Alkoholdestillation strafbar, sondern hinterziehen auch Steuern und verstoßen damit gegen steuerrechtlichen Bestimmungen. Das Gesetz wird von den Zollbehörden streng kontrolliert. Bei Verstößen ist mit empfindlichen Geldstrafen oder sogar einem mehrjährigen Entzug der Brennerlaubnis (falls vorhanden) rechnen.

Das Wichtigste zum Alkoholsteuergesetz in der Zusammenfassung

Die wohl wichtigste Änderung durch das neue Alkoholsteuergesetz ist, dass die Preis- und Abnahmegarantie durch die Bundesmonopolverwaltung entfällt. Das bedeutet, dass Kleinbrenner, beispielsweise Obstbauern, darauf angewiesen sind, ihre Produkte direkt an die Verbraucher zu vermarkten. Legal ist das Schnapsbrennen hierzulande außerdem nur noch in einer Abfindungsbrennerei.

Sowohl Landwirte, die eine Brennerei betreiben wollen, als auch Privatpersonen, die eine fremde Destille nutzen wollen, müssen sich dafür eine Erlaubnis beim Hauptzollamt einholen. Für Landwirte muss allerdings eine wirtschaftliche Notwendigkeit vorliegen, die amtlich anerkannt wurde. Sie können auf dieser Grundlage pro Betriebsjahr bis zu 50 Liter reinen Alkohol herstellen und müssen auf dessen Verkauf eine Alkoholsteuer zahlen.

Seit 2018 ist es Privatpersonen zudem nicht mehr erlaubt, Alkohol selbst zu Hause zu herstellen. Wer gegen die Auflagen verstößt und beispielsweise keine Genehmigung für die Nutzung fremder Abfindungsbrennereien vorweisen kann, begeht eine Straftat und kann wegen illegaler Alkoholerzeugung und Steuerhinterziehung belangt werden.